2016.05.17 TUE�`��10����S�����J�Â��܂����`

4��26���i�j18����蓖��3�K��c���ɂāA����28�N�x���S�����J�Â��܂����B

�_�˖{�ЁE�����x�X����ۂƂȂ�A�]�ƈ�����40�����Q�����Ĉ��S�ӎ��̌����}��܂����B

�В��ɂ��J��̈��A�Ɏn�܂�A�r�f�I�f���ŋr����Ǝ��̈��S���ӎ������Ċm�F���܂����B

�܂������ԉ^�]�Ɋւ��āA�������H�ł̗������ɂ���ʎ��̂̎�����h���C�u���R�[�_�[�̉f���Ō����A�Ԋԋ����̏d�v�����]�ƈ��S���ōĊm�F���܂����B

�`�d�c�ɂ���

2015�N10��16���ɓ��{�h�����c��iJapan Resuscitation Council�FJRC�j���`�d�c�g�p�Ɋւ���uJRC�K�C�h���C��2010�v���uJRC�K�C�h���C��2015�v�ł֍X�V����܂����B

�傾�����ύX�_���Љ�����Ǝv���܂��B

1.����������5cm�`6cm�̐[��

JRC �K�C�h���C�� 2010�ł͋��������i�S���}�b�T�[�W�j�ŋ��������[����5cm�ȏ�ƂȂ��Ă��܂������A�V�����K�C�h���C���AJRC �K�C�h���C�� 2015�ł́A�w������ 5cm���ނ悤�Ɉ������邪�A6cm���Ȃ��悤�ɂ���x�ƂȂ�܂����B

����܂ł͋��������̐[���̌��E���w�肳��Ă��Ȃ������̂ŁA�[����ΐ[���قǗǂ��Ɗ��Ⴂ���Ă��܂��\�������������Ǝv���܂��B5cm�`6cm�𐳊m�ɔ��f���鎖�͓���Ƃ����ӌ����ł����ł����A�K�Ȑ[���͈̔͂����m�ɂ���܂����B

�E�ύX�O�i�K�C�h���C��2010�j�F5cm�ȏ�

�E�ύX��i�K�C�h���C��2015�j�F5cm�ȏ��6cm���Ȃ�

2.�P���Ԃ̃��Y����100��`120��

����̃K�C�h���C���ł́A���������̏d�v������荂�܂�܂����B���̂��߈����Ɋւ��鍀�ڂŕύX�_�������A���������̃��Y���ɂ��ύX������܂����B

�K�C�h���C��2010�ig2010�j�ł́u1���Ԃ�100��ȏ�̃e���|�v�Ƃ���Ă��܂������A�K�C�h���C��2015�ig2015�j�ł́A�w100��120��̃e���|�x�ɕύX����܂����B

���������̉������قǐ������������Ȃ�Ƃ���Ă��܂����A�K�Ȉ������Ԍp�����邽�߂ɂ͖��ʂȈ��������炷�����d�v�ł��B��������Ɣ���̂������Ȃ�A���Ɉ�ʐl�̋��������ł͏��X�Ɉ����̐[�����Ȃ鎖���������Ă��܂��B�K�Ȉ������p�����邽�߁A120��Ƃ��������݂������̂ƍl�����܂��B

�E�ύX�O�i�K�C�h���C��2010�j�F100��/�� �ȏ�

�E�ύX��i�K�C�h���C��2015�j�F100��`120��/��

3.���������ł́A������������ƌ��̈ʒu�ɖ߂�

�K�C�h���C��2015�ł́A���������Ɋւ��āw�������炵������Ƌ������ɖ߂��x�Ƃ����_����������܂����B

���������ŋ�����������A�|���鈳���������鎖���d�v�ł��B��������ۂ͊��S�ɋ������̈ʒu�ɖ߂��悤�ɗ͂��܂��B

�����������Ƃ���ӎ����Ă���Ǝ��R�Ǝ��r�ɗ͂��������܂܂ɂȂ��ĉ������ςȂ��ɂȂ�A�����|���v�ł��Ȃ��Ȃ�܂��B������1��s�����тɋ������ɖ߂�悤�ɒ��ӂ��ċ�������������K�v������܂��B

�E�d�v�_�ƒ��ӓ_�F�����������s���x�ɋ������̈ʒu�ɖ߂��A�����ƈ����Ƃ̊Ԃŗ͂���ꂽ��A�����ꂩ�������肵�Ȃ��B

�~�܂��Ă��܂����S���̑���Ɍ��t���z������C���[�W�������A�K�Ȉ����ƈ��̉��������ĉ������B

4.���������̒��f���ŏ�����

���������̒��f�ɂ��Ă��A�w���������𒆒f���鎞�Ԃ��ŏ����ɂ���x�Ƃ���A���f���ŏ����ɂ��鎖���d������Ă��܂��B

�l�����钆�f�Ƃ��ẮA������������シ��^�C�~���O��A�l�H�ċz�A�C���m�ہAAED�̓d�Ƀp�b�h��\�鎞��AED�̐S�d�}��͎��Ȃǂ��l�����܂��B�����������ۂ̒��f���o���邾���Z���ł���悤�ɂ���K�v������܂��B

�E�d�v�_�ƒ��ӓ_�F���������̒��f��10�b���Ȃ��悤�ɂ���

���������𒆒f���Ă��鎞�Ԃ��ŏ����ɂ��鎖�����ɏd�v�ł��BAED�̓d�Ƀp�b�h��\��ۂ������������p�����鎖���]�܂����̂ŁA�S�x�h���͂Ȃ�ׂ������l�ŏ��������čs���悤�ɂ��ĉ������B

5.�ċz�̊m�F�ɖ�������A�����ɋ�������

�K�C�h���C��2015�ł́w�ċz�̊m�F�ɖ������炷���ɋ�������������x�Ƃ����_���d������Ă��܂��B

�S��~�����ꍇ�Ɂu������ċz�v�ƌĂ��A���Ⴍ�肠����悤�Ȍċz���݂��邱�Ƃ�����܂��B����͐���ȑ������Ă��Ȃ���Ԃł����A�����������Ă���̂Ōċz�����Ă���Ɗ��Ⴂ���Ă��܂��P�[�X������܂��B���̂��߂ɐS��~�̔��f���x��鎖���Ȃ��悤�A�������ꍇ�͂����ɋ����������n�߂�ׂ��Ƃ���Ă��܂��B

�E�d�v�_�ƒ��ӓ_�F�ċz���ُ�Ɗ������ꍇ�͐S��~��ԂƂ݂Ȃ��āA���߂�킸�����������܂��傤�B

���a�҂������琳��Ȍċz���ǂ����A�ӎ������邩�̊m�F�����܂����A���̎��s���R���ȂƊ�������A�S��~���ǂ����������ꍇ�ɂ͂�����CPR�i�S�x�h���@�j���J�n���܂��B

6.119�Ԓʕ�Ŏw������

�~�}�Ԃ���z���邽�߂�119�Ԓʕ������ƁA���h�̒ʐM�w�߈��i�ʐM�w�߂�����l�j����d�b���Ŏw����w�������܂��B

�g�ѓd�b��X�}�[�g�z���̕��y�ŁA�����͌����ł̎w�����e�ՂɂȂ�܂����B���̈אS��~���ǂ����̔��f�ɖ�������A���������̂����Ȃǂ�������Ȃ��ꍇ�́A�w119�Ԓʕ��ۂɓd�b��炸�Ɏw�������x�悤�ɂ��܂��傤�B����̃K�C�h���C���ł͂��̒ʐM�i�߈��̖�������������Ă��܂��B

�l���|��Ă����ꍇ�̍ŏ��̗�������ɂ܂Ƃ߂܂��B

1.���͂̈��S���m�F���Ă���߂Â�

2.���i�����̕����j��@���Ȃ��琺���|���āA���������邩���m�F����B

3.�������Ȃ���A�吺�ŏ������Ă�

4.���͂̐l��119�Ԓʕ��AED�̎�z���˗�����B

5.�S��~�̔��f�ɖ������ꍇ�͓d�b���ŒʐM�w�߈��ɑ��k����B

�E�d�v�_�ƒ��ӓ_�F119�Ԓʕ�����āA�~�}�Ԃ���z������w�������܂��傤�B

�Q���ґS�������\���e��^���ȕ\��ŕ�������A���S��Ƃɑ���ӎ����Ċm�F���܂����B

�Ō�ɎВ��ɂ��u�]������A���͏I�����܂����B

2016.04.07 THU�`�A�^�C������̂����点�`

���e�������������܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B

�c�ƕ��̈��A�{��Ɛ\���܂��B

����̓p�i�\�j�b�N���̎����Е�m�@�̐V���i���A���Љ�v���܂��B

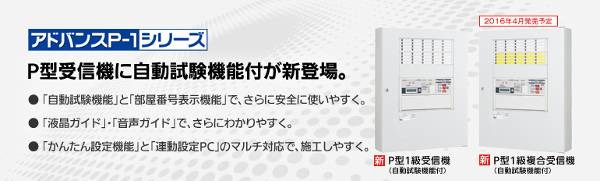

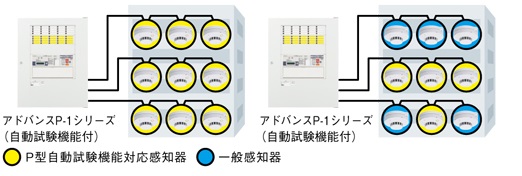

���҂����˂̎���������t��P�^��M�@�̓o��ł��I

���������@�\�t�ւ̃��j���[�A���́A��ʊ��m��Ƃ̍��݂��\�ł��B

�����̔z�����̂܂܂Ŏ��������@�\�t�ɋ@��X�V���ł��A�d��������������R�X�g�����������A�H���̒Z�k���\�ł��B

�܂��A�\�Z�ɉ����Ēi�K�I�ȃ��j���[�A�����\�ł��B

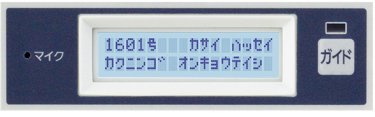

�����ԍ��\���@�\��W�������B

���t����ʂɕ����ԍ���\���B�Ό��𑁋}�ɓ��肵�A�v���ɑΉ����邱�Ƃ��\�B

�܂��A�p�\�R���ō쐬�����������́i�p�����A�J�i�A�L���j���t����ʂɕ\���ł��܂��B

�p�\�R���Őݒ�f�[�^���쐬�E�Ǘ����\�B������̑��������ȂǁA�Ֆʂ����̑���ł͎��Ԃ������鎞�ɂ������߂��܂��B

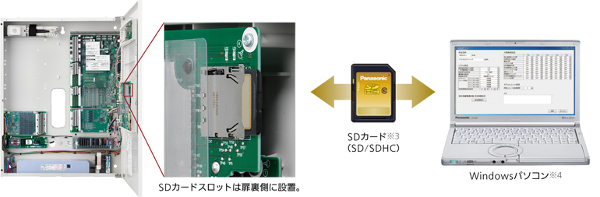

SD�J�[�h�ŁA��M�@�̎����������ʃf�[�^�◚���������o�\�ŁA�{�H�����A�����e�i���X���X�s�[�f�B�ɍs���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�p�i�\�j�b�N�h��NET�����p

������ȒP�ŁA�m�F�����₷���Ȃ��Ă���܂��B

�@�\���[�����Ă���A�����e�i���X�R�X�g��}���鎖�ɂ��Ȃ���܂��̂ŁA�����̂�����́A���₢���킹�������B

2016.03.07 MON�`�A�^�C������̂����点�`

���e�����������@���肪�Ƃ��������܂��B

�ݔ��������e�i���X��ۂ��炨�m�点�������܂��B

����́u�h�ΐݔ��������Ɋւ���u�K�v�̓��e�����Љ���Ē����܂��B

���y��ʏȂ̋��͂̂��ƂɎ��O�ɔC�ӂ̍u�K�Ƃ��ĊJ�Â���Ă���A

���Ђł͂P�U����u���܂����B�@

���̎��i�͐V���ɐV�݂���鎑�i�ł��̂ŁA�h�ΐݔ��������̎��i���擾���Ă���l��

���݂��܂���B�����Q�W�N�ɉ������z��@�̎{�H�ɍ��킹�ĕ����Q�W�N�P������A

�����A�h�ΐݔ����������i�擾�ׂ̈̍u�K���X�^�[�g���Ă��܂��B

�� �����Q�U�N����

�@�����Q�U�N�̌��z��@�̎�ȉ����_�i�����Q�W�N�U���{�H�\��j�́A���̂Ƃ���ł��B

�@ ��������E�����Ώۂ̌�����

�@���Ɉ��S��A�h�Ώ㖔�͉q����d�v�Ȃ��̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂錚�z����h�ΐݔ���

���ẮA�S���ꗥ�ɒ�������E�����̑ΏۂƂ��A����ȊO�̌��z����h�ΐݔ�����

���ẮA�]���ǂ������s�������n��̎���ɉ����Ďw����s�Ȃ����ƂƂȂ����B

�A �h�ΐݔ��Ɋւ��錟���̓O��

�@�]���A�h�ΌˁE�h�V���b�^�[�Ȃǂ̖h�ΐݔ��ɂ��ẮA���z���̒��������

�����Đݒu�̏A�����͍쓮�̏A�̏���ڎ��ɂ�钲���ɂ��

�s�Ȃ��Ă������A���m��A���̖h�ΐݔ��ɂ��Ă͌��z���̒����������A�h�ΐݔ���

���I�m���y�є\�͂�L����ҁi�u�h�ΐݔ��������v�Ƃ����B�j���������s�Ȃ����Ƃ�

�Ȃ����B

�B ���i�҂ɑ��鏈����̖��m��

�@��������y�ь������s�Ȃ����Ƃ��ł���҂́A�ꋉ���z�m�A���z�m�̑����z����

�����Ă͌��z�����������i�ҏA�h�ΐݔ��ɂ����Ă͖h�ΐݔ����������i�i���́j�A

���z�ݔ��ɂ����Ă͌��z�ݔ������������i�ҏi���́j�A���~�@���ɂ����Ă͏��~�@������

���i�ҏi���́j�̌�t�����y��ʑ�b����Ă���҂Ƃ��A���i�ҏ̌�t�v���A

���i���R�A��������E�����Ɋւ��ĕs�����ȍs�ׂ����҂�s���Ȏ�i�ɂ�莑�i�ҏ�

��t���ғ��ɑ��鎑�i�ҏ̕Ԕ[���ߓ��̋K�肪�݂����A����������m�����ꂽ�B

�@�Ȃ��A���i�ҏ́A���y��ʏȗ߂Œ�߂邻�ꂼ��̓o�^�u�K�̉ے����C������������

���y��ʑ�b�ɐ\�����A���i�ҏ̌�t���邱�ƂƂȂ����B

�@����܂Ţ���h�ݔ��_������͂��ߤ�h�V���b�^�[��h�Ό˂Ȃǂ̖h�ΐݔ��̓_����

���˗������Ă������q�l�ɑ��܂��Ă��A�������́u�h�ΐݔ��������v�̎��i���擾����

�ƂƂ��ɁA�@�����ɑΉ������m����Z�p�����コ���A����w���S���Ă��C��������l

�w�͂��ĎQ��܂��B

2016.02.03 WED�`�A�^�C������̂����点�`

���e�������������������肪�Ƃ��������܂��B

������ЃA�^�C�������x�X �x�X�� �R���Ɛ\���܂��B

���̓x�A������ЃA�^�C�������x�X�ɏ��h�|���v�Ԃ����܂����B

�����i�ƍ�Ƃ̕����L���A����w�A���q�l���������Ă�����������e����Ă܂���܂��B

����A�����x�X�֘A�������� �ψ����\�����������p���ĉ������B

�����A�A�������ǂ̑ψ����\���������{���܂����B

������������h�|���v�Ԃɂ����������y�ё����������i�B